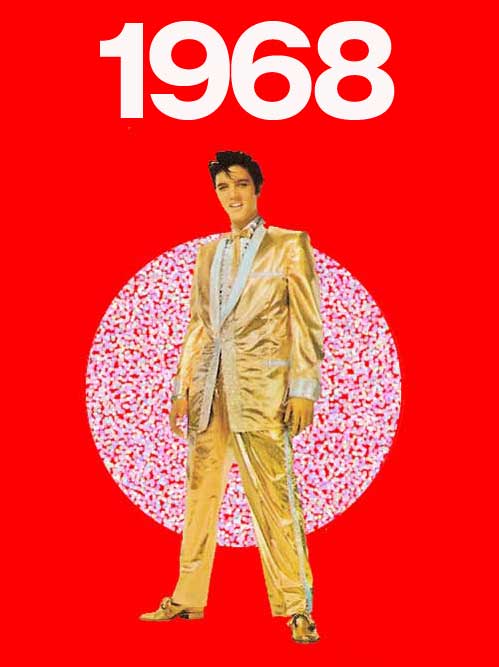

全米視聴率70.2% ELVIS: NBC-TV Special

「いよいよ今夜ね」「今夜エルヴィスがテレビに出るのよ」「早く帰らなくては」「今夜9時からだったな」1968年12月3日全米で交わされた会話はこんなだっただろう。

1956年に一大旋風を巻き起こし、かってない過激なスタイルゆえに空前の人気を得ながらもパッシングを受け、82.6%という驚異的な視聴率を残しテレビから姿を消した。その後は1960年のフランク・シナトラショーに除隊を記念してゲスト出演しただけだった。

テレビの前に座る人は期待した。アメリカが世界に誇る稀代のアーティストのピュアな姿を。永く目にしたことのない本当のエルヴィスの登場を待った。その予 感はメディアを通じて伝えられていた。

視聴率70.2%。1968年12月3日9時から1時間放映されたテレビ・ショー。ELVIS: NBC-TV Specialことである。

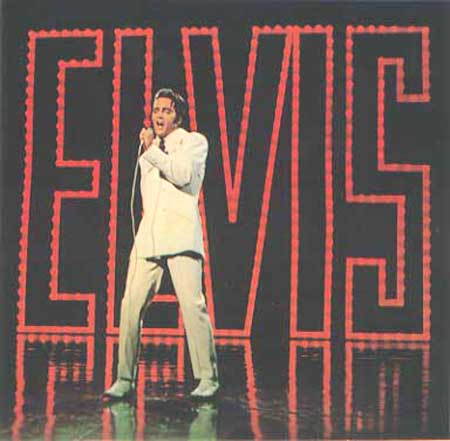

エルヴィス・プレスリーは怒っているかのようだ。激しい。失ったものを奪還するためにありったけの力で疾走しているかのようだ。

かってのあの怪し気なエコーがたっぷりかかったサウンドから響く、一生どうあがこうが抜け切れそうにない悲哀の情感やいくら怒ってもナニも変わりそうもな い空回りする怒り、明日になればすっかり状況が変わってしまいそうな危うい歓び。人間の心の底にまとわりついて離れないものがここにはない。

モノラルサウンドで響いてくる声どっしりとした声が潰れんばかりに炸裂している。一生懸命が悲しく聴こえたりする。数々の映画用の軽い楽曲を歌っているの と随分違う。キングが荒野を疾走している。周りに座っている女性たちの嬌声やバンド仲間のバカ笑いのわざとらしさが革の戦闘服を着たキングに似合わない。

エルヴィスはシンプルになればなるほど凄くて美しい。ピュア。アカペラにこそエルヴィスの神髄がある。誰も真似の出来ない声。どこにもない声。不思議がある。

ほとんど一瞬にして「カムバック」を成し遂げた。

「カリスマ」とはこういうことなのだろう。

他のカリスマ的人物と比較しても、エルヴィス・プレスリーという人物はほとんど努力らしい努力なしに、「キング」の座に座り続け、死後もなお燦然と輝き続 けているという不思議な存在だ。

「努力らしい努力なしに」とは才能なき人間の戯言でしかない。

エルヴィスがしたのはサン・レコード・スタジオのドアをノックをしたことだけではないのか。ふと、そう思うことがある。後はすべて偶然の産物のようでもある。自分の才能を他人に委ねてきた。

ステレオタイプの見方かも知れないが、そういう意味では極めてアメリカ的な人物でないが、その成功の度合いは極めてアメリカ的であり、逆に成功のあり方は 極めてアメリカ的でない。なるほどコンサートそのものを仕切ったのはエルヴィスだろう。誰もエルヴィスに逆らうこともできなかったし、その必要もなかった のだろう。

しかし考えてみればいかに古いタイプの芸能の世界にあっても、エルヴィスほどの実力者なら、もっと広いフィールドで指揮し操ることができたはず だ。それは意欲の問題ではなく、主張する技術の問題であり、技術を磨けなかった直接の原因であった自分への信頼の問題だったように思える。

私の勝手な判断なのだが、エルヴィスは努力の仕方が分からなかったのだろう。そういうとまるで無能なのかと勘違いされそうだが、決してそうではない。 おそらく「自分を表現する技術」が分からなかった。

「照れ屋」という言葉で片付けられてしまっているが、自分を主張することが他人への押し付けなるに思えたのではないだろうか?あるいは信じられないことだが、自分は受け入れられないとさえ思い続けてきたのではないだろうか?つい自分を抑えてしまうという習 性から終生解放されずに一生続いたのではないか。歌っている時にのみ自分を解放できたのでないだろうか?それゆえその情念は歌に凝縮され続けたのではないだろうか?

1960年代後半、ロックンロールはそのアイデンティティを明確にしつつあった。1958年エルヴィスが軍隊へ召集され、エディ・コクランやバディ・ホリーが急死し、ジーン・ヴィセントは重傷を負い、生まれたばかりのまだ若いロックンロールは事実上壊滅状態になった。社会の批判も強くブラッキーなロックは柔らかくメロディアスなロカ・バラードへ急速に変化していった。

その変化に終止符を打ち、ロックンロール特有の莫迦らしさと刹那さを奏 でたのはロック第二世代、すなわちビートルズやビーチ・ボーイズだった。市民権を得、次第にリーダーとなっていった彼等は時が過ぎるとともにコピーすることをやめ自分たちのアイデンティティを掲げだした。ボブ・ディランらが参加しエルヴィスたちが掲げたロックンロールは流行の衣装でなく文化なのだと軍旗にして掲げた。

マネジャーのパーカー大佐はこの特別番組を「クリスマス番組」にすることでエルヴィスを世界最高のサンタクロースにしょうとしたが、この特別な番組のプロデューサーでありディレクターであったスティーブ・バインダーはエルヴィスに戦闘服を着せようと試みて世界最高のロックンローラーを要 求した。

メンフィスのアメリカン・スタジオでエルヴィスのアルバム<From Elvis in Memphis><Back In Memphis>をプロデュースしたチップス・モーンが、エルヴィスにその才能を発揮するような仕事をさせないのなら、「スタジオ使用料をさっさと払ってこのスタジオから出ていってくれ」とやったように、スティーブ・バインダーも頑に拒否した。

強欲な人たちがいま自分の目の前にある奇跡に心奪われ人間性を損ない、光り輝いている宝物を持っている純朴なエルヴィスを操作しょうとする簡単だった。ユダがキリストを売ったように。

スティーブ・バインダーは明確なビジョンがあったわけではない。特別番組が凡庸であったことがそれを証明している。しかし少なくとも彼はユダではなかった。彼はエルヴィスを世界最高のサンタクロースすることは狂っていると思ったのだろう。揺らぎのない唯一の結論はロック第二世代が掲げた旗の下にエルヴィス は座っているべきだということだった。

スティーブ・バインダーの特別番組はどうしょうもなく凡庸だった。映像としては「昔のエルヴィス」「映画の中のエルヴィス」でしかない。楽曲は「明日への願い」や「ギターマン」を除けば召集前のものが大半だった。

しかしエルヴィスは驀進していた。昔のエルヴィスでも映画の中のエルヴィスでもなく「オレはいまここに生きている」と悲しいまでに一途に驀進していた。この番組に水と光を与えて、どの曲も素晴らしいパフォーマ ンスとしているのは火の玉のように熱いエルヴィスの非凡さとエネルギーだ。

<Heartbreak Hotel ><Hound Dog ><Jailhouse Rock>などのロックンロールの頂点にある曲ははどれも全身でぶつかっている激しさに満ちている。<Guitar Man >は低迷期のサントラ用の曲だが、エルヴィスにインスピレーションを与えた曲だけあって、際立っている。<Up Above My Head ><Saved> はコーラスとの調和もすばらしく聴く者をグイグイ引っ張っていく強さに溢れていて感動的だ。<Love Me Tender >はこのパフォーマンスが最高だ。後に幾多のライブでこの曲を歌っているが、決して過去に生きようとはしなかったエルヴィスはこの曲に限らず入隊前の曲は 軽くこなしている。

しかしこの番組では違う。<Love Me Tender >はロックンロール・メドレーの激しいパフォーマンスの後なので、息も整っていない。歌いながら調整し次第に変化していく様子は、若く拙い愛が時とともに 信頼を増し次第に成熟していく様を思わせる。もしこの場に居合わせたなら、涙なしに聴くことは不可能と思わせる。どれもがエルヴィスのオリジナリティに満 ちていて、誰も真似することはできない。

スティーブ・バインダーがしたことは、エルヴィスにふさわしい場を作ることだけだった。それはチップス・モーンも同じだっただろう。サム・フィリップスもそうだった。エルヴィスは自分の椅子に座るにも「座ってもいいかな」というような人だったのだろう。そこに自分の椅子があっても、許可 なく座ると失礼だと思うような人だった。

エルヴィス・プレスリーのように生きるのが不器用な人はこの世界に溢れている。このアメリカの世紀と言われる20世紀という時代に、エルヴィスのようなキャラクターがアメリカのヒーローとして世界を熱狂させたカリスマであったというのはまことに面白い。

ロックンロールしょう、生きるのが不器用な人たちよ。

そう言った気がする。ELVIS: NBC-TV Specialであった。

20世紀にいてくれてありがとう、エルヴィス。

0 件のコメント:

コメントを投稿